本稿は、ブルームバーグ・インテリジェンス(BI)のシニア・アナリスト北浦 岳志が執筆し、ブルームバーグターミナルに掲載されたものです。(06/09/22)

川崎重工の水素関連売上高はいずれ既存売り上げ水準を超える見込み

川崎重工業は水素関連事業売上高の積極的な拡大を目指しており、今後同社の主力事業となる可能性を秘めています。2030年までに3000億円、40年までに5000億円とみており、さらには50年には2兆円規模の売り上げを目指しています。22年3月期の総売上高に対する比率では30年に20%、40年に33%、50年に水素関連売上高だけで既存売上高の1.3倍の規模を目標とし、短期的にも25年には1000億円以上の売上高貢献を目指します。2030年の目標売上高と営業利益率15%から試算すれば、22年3月期の全社営業利益458億円相当の利益を水素関連事業のみで達成することになります。25年時点では水素受入・出荷基地などが売り上げの過半を占めますが、30年にはそれ以外の関連機器や発電、運搬などが過半となります。同社のロケット向け水素燃料貯蔵技術は、水素時代における輸送・貯蔵において新たな事業機会をもたらしています。

川崎重工の水素関連事業の売上高・利益率目標

政府は2050年までに2000万トンと、大規模な水素導入を目指す

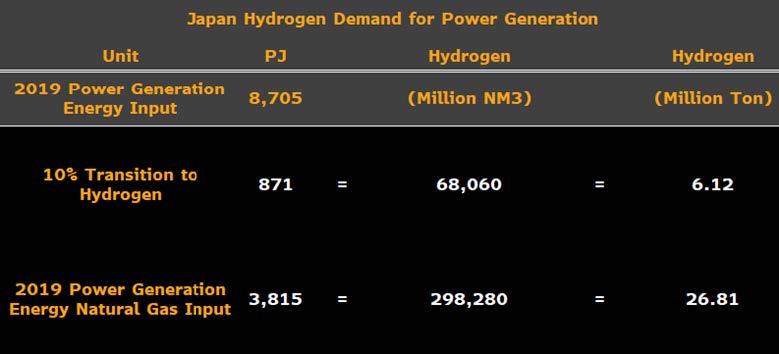

政府は脱炭素に向け、日本の発電の1割を水素、アンモニア由来にすることを目指しています。この取り組みにより創出される需要は水素換算で約600万トン程度とブルームバーグ・インテリジェンス(BI)では試算しており、政府も500万-1000万トンほどのレンジ予測を示しています。火力発電所1基での年間水素換算使用量は燃料電池車226万台分との試算もあり(経済産業省)、2050年の水素導入を2000万トンとする政府目標の大きな部分は、発電関連と想定されます。それ以外では産業用途が多いとみられ、自動車、製鉄、建設機械など、幅広い用途が検討されていると思われます。

BIによる水素需要シナリオ分析

川崎重工は褐炭由来のブルー水素で低コスト安定供給を目指す

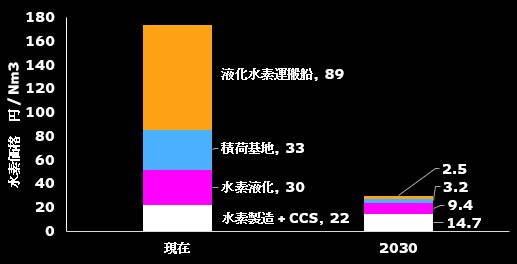

川崎重工は日本における水素の安定供給を目指し、産業技術総合開発機構(NEDO)のプロジェクトとして豪州から褐炭由来の水素の海上輸送と国内での貯蔵の実証実験を行っています。褐炭は通常の工業用石炭と比較して水分や不純物を多く含むことから工業利用が難しいものの、低価格のため水素抽出には適しており、水素価格の低減につながると期待されています。実際、同プロジェクトにてノルマルリューベ(Nm3、1キログラム=11.12Nm3)当たり100円の既存水素ステーション価格(試験段階の褐炭由来の輸入コストは約170円)から、数量増に伴って30年に同30円、50年にはLNG価格並みの同20円への低下を目指しています。水素は液化輸送の際-253℃での貯蔵が必要であり温度管理が難しいものの、川崎重工は1カ月の温度変化を1℃に抑えるタンク技術を有し、水素運搬船や水素動力船の開発も進めます。同社は30年には22.5万トンの輸入を目指していますが、50年に2000万トンの水素供給網を実現するためには、規模の拡大とペース加速が重要となるでしょう。

褐炭由来の水素を日本に輸送するプロジェクトへの参加企業は、川崎重工、岩谷産業、Jパワー、丸紅、住友商事、豪AGLエナジー、シェルジャパンなど

川崎重工の褐炭由来水素プロジェクト‐水素コスト

三菱重工は包括的な水素技術とCCUSで2040年脱炭素目指す

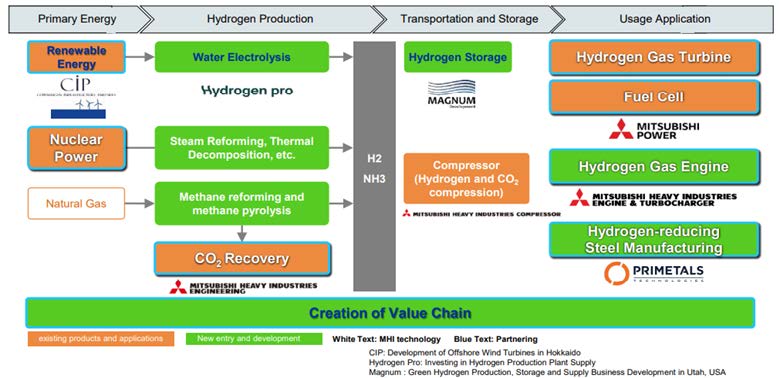

三菱重工業は多くの水素関連技術を有しています。水素サプライチェーンにおいては、水素製造、二酸化炭素回収、アンモニア輸送など、水素供給の様々な形態において柔軟に対応できる立ち位置におり、政府目標の2050年より10年早い2040年のカーボンニュートラルを目指しています。日本の脱炭素達成に貢献するには、政府目標より早い脱炭素の達成が必要との認識が高まった結果と言えるでしょう。水素の輸送方法としてのアンモニア活用では、既存の天然ガス船を活用することができるため、液体水素を推進する川崎重工とは違った水素供給方法となります。国にとっては、輸送方法に幅を持たせることができるメリットがあるでしょう。水素活用においては発電、燃料電池、水素エンジン、水素還元製鉄設備など幅広い技術を有し、水素社会が実現した際の事業機会は大きいといえます。水素や二酸化炭素(CO2)キャプチャーなどエネルギー転換に寄与する製品群で30年度には3000億円の事業規模を目指しており、同年度までにカーボンニュートラル関連に累計2兆円を投じる計画です。

30年度まで、エネルギー転換関連の売上高目標の過半はCO2の回収・有効利用・貯留(CCUS)を含むCO2関連技術であるが、水素生成においてもCCUS等CO2削減技術は重要となるでしょう。

三菱重工の水素関連技術

東芝は水素製造によるエネルギー貯蔵も検討

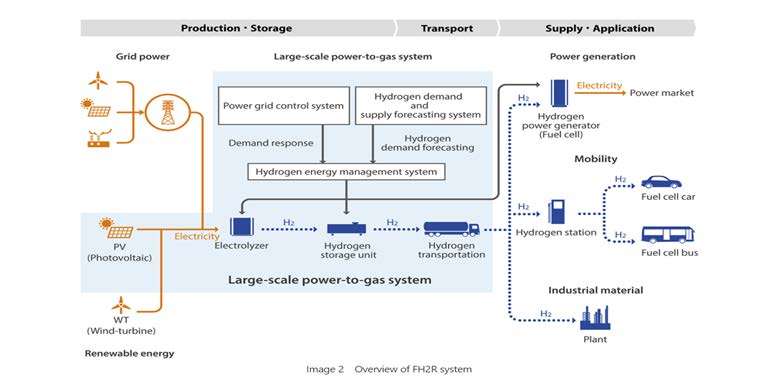

東芝は、東北電力と岩谷産業と共同で、太陽光から水素を製造する施設を20年2月に福島で稼働させました。生産能力は毎時1200NM3(定格運転時)で、当時、世界最大級と発表しています。需要予測に対応して水素製造量が変動する仕組みです。再生エネルギーは発電量が天候に影響されることや電力が貯蔵できないことから需給バランスがとりにくいため、蓄電池を活用する場合があるものの、蓄電池は長期の電力蓄電には向いていない側面もあります。水素は効率こそ落ちるものの、電力の蓄電に加え輸送媒体としても活用余地があり、その点で電力を含めたエネルギー需要に見合った供給を実現できる可能性があります。東芝は、米ゼネラル・エレクトリック(GE)と洋上風力のコア部品製造で市場参入を計画しています。太陽光に加え、洋上風力による発電エネルギーを活用した水素製造の可能性も期待できるでしょう。東芝は、2030年度までに風力発電関連で 880億円の売上高を目指し、水素関連では同1000億円を目指します。太陽光やバーチャルパワープラント関連売上高も加えると、30年度までに3800億円ほどの関連売上高目標と試算されます。

東芝の水素製造バリューチェーン

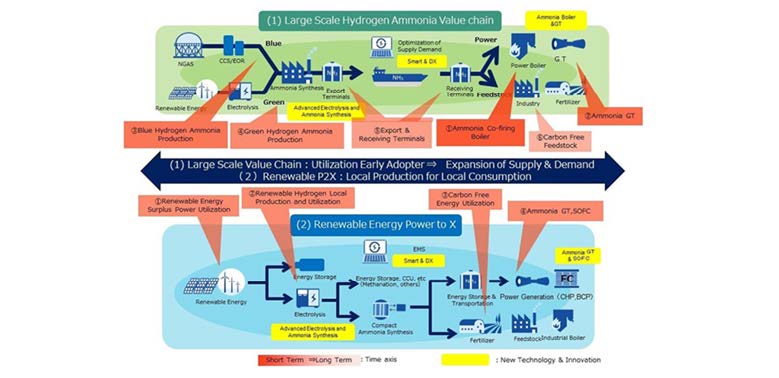

IHIの水素戦略にはアンモニア専焼も含む

IHIの水素戦略は、アンモニア輸送等による日本への大規模水素供給と、より地域ニーズに密着した地産地消の再生エネルギー活用システムの両面から対応している印象です。アンモニアについてはNEDOのプロジェクトにて、火力発電におけるアンモニア混焼でのCO2削減に関する研究を実施しており、微粉炭焚ボイラーとガスタービンにおけるアンモニア混焼・専焼の開発が進められています。アンモニア活用は石炭火力においてもCO2削減につながる期待があることや、カーボンキャプチャーなどの技術との組み合わせによってグリーンエネルギーに近づけられるため、既存設備の活用という点では有用なオプションとなり得るでしょう。ただアンモニアの直接燃焼では、CO2は排出されないものの窒素酸化物(NOx)の排出があり、この削減が併せて検討される必要があります。

地産地消を目指した水素活用においては福島県相馬市にて、太陽光発電の活用とその余剰電力の蓄電、水素製造による地域でのCO2削減プロジェクトがすでに立ち上がっています。また海外では豪クイーンズランド州にて、豪CSエネルギーと共同で、類似した水素製造システムの実行可能性調査を行う計画です。

IHI水素関連ストラテジー概要

ブルームバーグ・インテリジェンスによる詳しい分析は、ブルームバーグターミナルにてご覧いただけます。アナリストへのご質問および無料デモのご要望はこちらから。